SATA、M.2與PCI-e等SSD相關界面說明

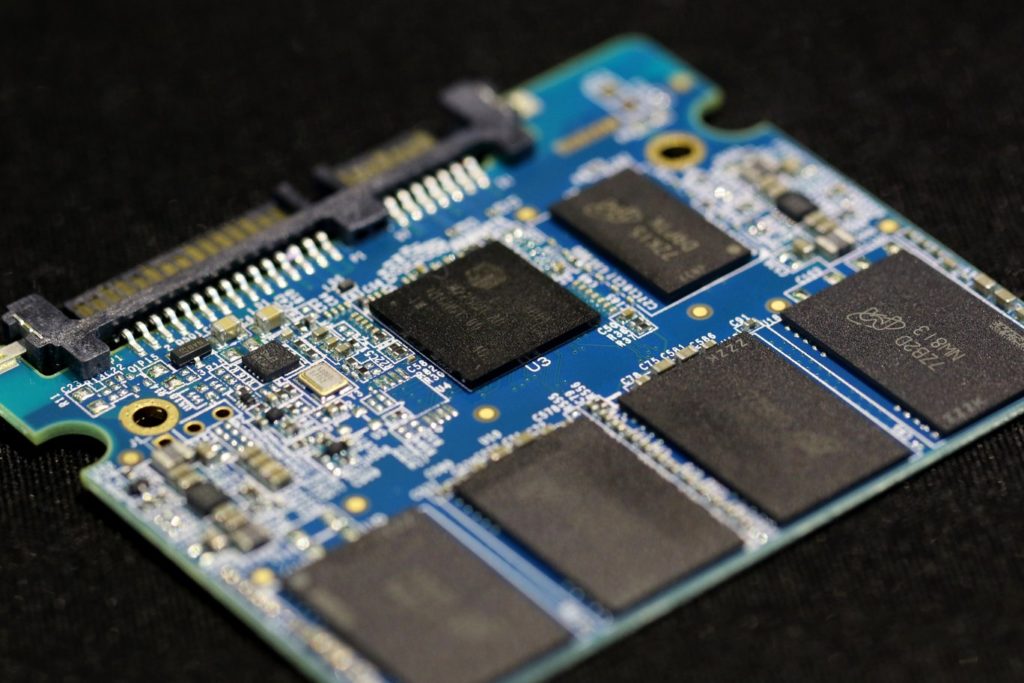

SSD剛出來時也是使用2.5吋SATA(剛開始也有3.5吋的),但因為SSD所需要的空間並不大,所以2.5吋的外殼有點多餘,SSD沒有任何機械運作對環境要求較低,有點像直立式記憶體,之後就發展出了M.2 SATA跟M.2 PCIe。

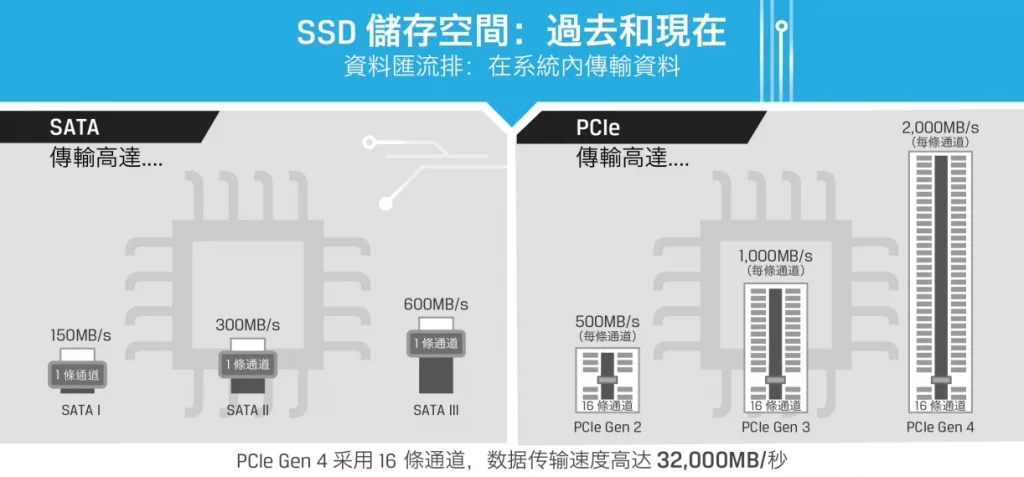

M.2 SATA仍然是使用SATA傳輸技術做運作,因此其理論速度上限為600MB/s,而M.2 PCIe的PCIe原來適於顯卡,其發展歷史可以追朔至AGP,因為顯示卡高速運算也需要更高的傳輸速率,而也可以用於網卡、USB卡等等其他應用,最後也推出了M.2 PCIe,其理論速度到2021年的PCI-E 1.0 X16已經可以到達4GB/s,而SATA Express只有一半2GB, 但如果依目前市場主流的PCI-E跟SATA的差距更是到了3倍之多(PCI-E:2GB而SATA:600MB)。

其實這裡有一些問題要釐清,就是傳輸介面跟傳輸標準,這是常常會混亂的地方,以下是我所整理下來的,如果有錯誤請留言跟我說。

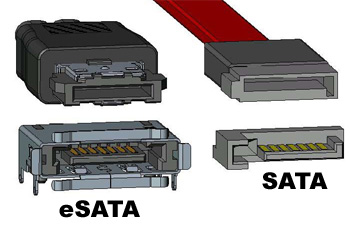

傳輸介面:從早期開始 IDE=>SATA=>eSATA=>mSATA=>M.2(B+M key;M key)=>PCI-E

傳輸技術:從早期開始 IDE=>SATA=>=>PCI-E

基本上,在HDD(傳統硬碟)與SATA剛開始的早期,硬碟的界面跟技術都是SATA,SATA基本上也都支援ACHI,然而當SSD出現之後,電腦的速度的確得到大大的提昇,但是SATA的技術卻再次限制了硬碟的技術,於是後來利用PCI-E的技術做傳輸,最後變成AHCI標準已經到了極限,而最新的標準是NVMe。

所以當在選擇SSD 的時候,一定要先知道自己的電腦可以支援那些介面跟標準,尤其是M.2還要注意B+M Key或M Key,還有尺寸長寬,目前主流是2242跟2280(前2碼寬度後2碼長度),SATA技術還是PCIE技術,用的什麽標準等等。

以下我PCHOME挑出了幾款現有的產品大概看一下效能的差距。

讀550M/寫400M

讀530M/寫480M

讀2500M/寫2000M

讀3800M/寫3200M

非常清楚的SATA加AHCI效能完全比不上PCIE加NVMe,PCIE之前也有AHCI的版本,但現在好像都剩下NVMe了,而要注意M.2 SATA通常是用B+M key,而M.2 PCIE怎只有M key。

以下我有擷取自Kingston中關於SATA與PCIE上的差別,PCIE多達16條的通道且還在發展中。

下方也是由kingston網站中擷取關於AHCI標準跟NVMe標準的差異,可以看得出NVMe在各方面的設定都比較優異

截錄至Kingston

不知道寫了那麼多會不會讓讀者反而越看越模糊,如果我有用詞或觀念不正確的地方也請留言糾正我,如果有問題也歡迎留言討論喔。^^